Die Urodynamik

Um die Untersuchung für alle Beteiligten erfolgreich zu gestalten, ist auch die Mitarbeit des*der Patient*in erforderlich. Daher sollte des*der Patient*in hinreichend über den Ablauf und den Zweck der Untersuchung aufgeklärt sein und sein*ihr Einverständnis eingeholt werden.

Gemäß der EAU-Leitlinie wird eine Urodynamik bei Therapiebeginn und während der Therapie für alle Patient*innen empfohlen.1 Auch bei Kindern wird eine frühzeitige urodynamische Untersuchung (ggf. Videourodynamik) und es werden konsequente Kontrollen in den Leitlinien empfohlen.2 Es ist die einzige Methode, die objektiv Funktion und Dysfunktion des unteren Harntraktes beurteilen kann und zur Klassifikation sowie Behandlung der Harnblasenfunktionsstörung notwendig ist.1,3

Erläuterung zur Untersuchung und deren Notwendigkeit:

- Eine der Aufgaben des Harntraktes ist es, das Blut in der Niere zu filtern und als Urin auszuscheiden. Dabei fließt der Urin über die Harnleiter in die Blase.

- Die Blase hat die Aufgabe, den Urin zu speichern und sich willentlich, meist bei einer Füllmenge von 150–500ml, vollständig, zügig, ohne hohe Blasendrucke und ohne Bauchpresse am „passenden Ort und in einer passenden Situation“ zu entleeren. Dies geschieht beim Gesunden tagsüber ca. 4–7 Mal und nachts 0–1 Mal.

- Diese Vorgänge werden über das Rückenmark und das Gehirn gesteuert. Es können aber Störungen an verschiedenen Stellen zwischen Blase und Gehirn auftreten.

- Wenn eine Funktionsstörung der Blase vorliegt, äußert sich dies oft durch z. B. Harninkontinenz. Nur durch die Darstellung der Blasenaktivität und des Beckenbodens, d. h. einer Urodynamik, kann der Grund für die Funktionsstörung festgestellt werden.

- Bei der Spezialvariante, der Videourodynamik, wird synchron immer wieder kurz röntgenologisch durchleuchtet, um die Form der Blase, der Harnröhre und einen eventuellen Rückfluss zur Niere darzustellen. Diese Untersuchung ist sinnvoll bei (vermuteten) neurologischen Störungen der Blasen- oder Beckenbodenfunktion.

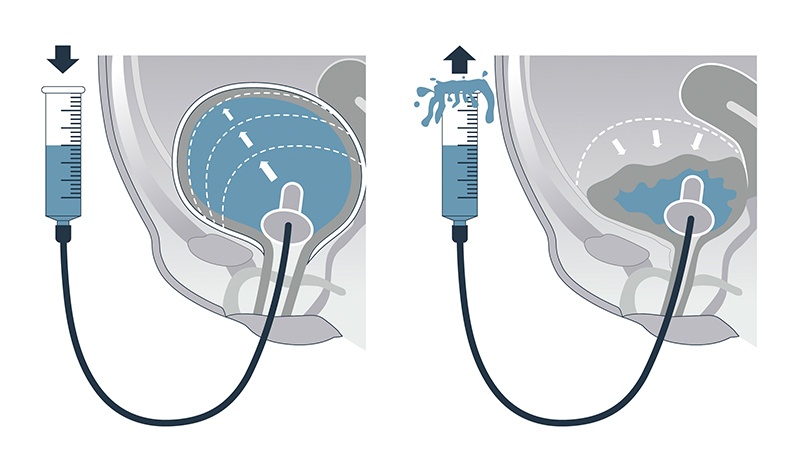

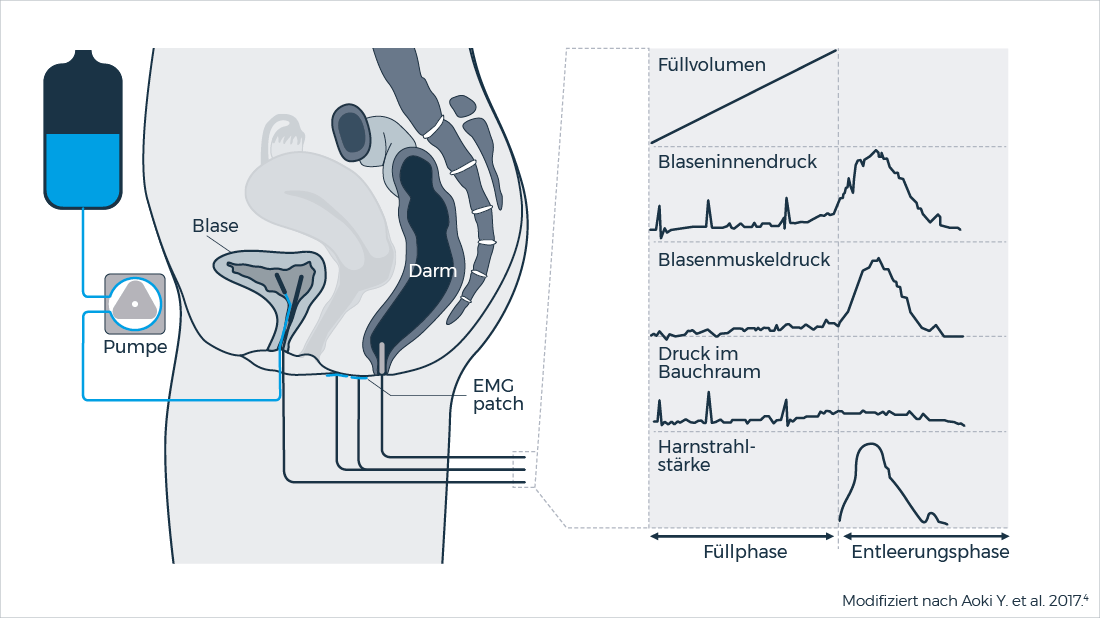

Eine urodynamische Untersuchung imitiert die Füllung und Entleerung der Blase und kann so vorliegende Funktionsstörungen aufzeigen und eingrenzen.

Die Urodynamik ist neben anderen Untersuchungen keine Behandlung der Leiden der Patient*innen, sondern eine ergänzende und wegweisende Diagnostik zur Wahl der individuell passenden Therapie.

Ablauf der urodynamischen Untersuchung

- Unmittelbar vor der Untersuchung wird der*die Patient*in gebeten, die Blase zu entleeren.

- Im Untersuchungszimmer bzw. im Röntgenraum muss der*die Patient*in sich „untenherum“ freimachen und mit einem Tuch bedecken. Daraufhin nimmt er*sie auf einem speziellen Untersuchungsstuhl Platz.

- Die Blase wird mit einem dünnen Katheter entleert bzw. ein sehr dünner Messkatheter wird in die Blase und in den Enddarm gelegt. Ferner werden Klebeelektroden am Damm angebracht.4

- Trotz liegender Messsonde kann sich die Blase, entweder willentlich oder unwillentlich, entleeren. Der der*die Patient*in sollte darauf hingewiesen werden, dass dieser Zustand gewünscht ist und deshalb keine Irritationen/Schamgefühle auslösen sollte.

- Die Blase wird nun sehr langsam aufgefüllt (bei der Videourodynamik mit Röntgenkontrastmittel). Zwischendurch wird der*die Patient*in aufgefordert, zu husten, zu pressen bzw. das Gefühl bei der Füllung zu beschreiben. Ferner sollte der*die Patient*in auch angeben, wenn er*sie einen ersten leichten Harndrang verspürt oder das Bedürfnis hat, Wasser zu lassen.

Der Zeitaufwand für diese Untersuchung beträgt für die Patient*innen ca. 1,5 Stunden.

www.apotheken.de/krankheiten/hintergrundwissen/10534-urodynamik-blasendruckmessung-harnstrahlmessung; zuletzt abgerufen am 28.11.2022.

www.neurourologie.tirol-kliniken.at/page.cfm?vpath=diagnostik1/urodynamik-videourodynamik; zuletzt abgerufen am 28.11.2022.

- Blok B et al. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. ISBN 978-94-92671-07-3. https://uroweb.org/guideline/neuro-urology/ zuletzt abgerufen am 21.08.2020.

- Stein R. et al., S2k-Leitlinie, Diagnostik und Therapie der neurogenen Blasenfunktionsstörungen bei Kindern und Jugendlichen mit spinaler Dysraphie. AWMF: 043–047, Update 2019.

- Arbeitskreis Neuro-Urologie der DMGP, S2k-Leitlinie, Neuro-urologische Versorgung querschnittgelähmter Patienten. AWMF: 179-001.

- Aoki Y. et al., Urinary incontinence in women. Nat Rev Dis Primers. 2017; 3:17097.